こんばんは、キタガワです。

まず始めに断っておくが、僕は今記事で伝えたいことはほとんどない。無論筆を取ったからには今知りうる情報の全てを書き記そうと務めるけれども、今回取り上げる謎の覆面バンド・Los Infelnoの現時点で公開されている情報は自身初音源となる“Dos Dos Dos”とジャケット、そしてそれに付随する事柄のみであり、彼らの魅力を語る上では些か心許ない。更には公式サイトも略歴も、メンバーのプロフィールさえ未だ存在しない。それどころか、おそらく今後Los Infelnoについての一切合切の情報が更新されることは限りなく低いであろうと推察する。……よって今回の記事が『Los Infelnoについての興味』以外の何かを生み出すことというのは、十中八九ないと言っていい。

では何故、僕は筆を取ったのだろうか。頭を絞って考えはみるものの、特筆すべき理由は見付からなかった。今回僕が彼らを紹介したいと思った契機はただひとつであり、漠然と『「書かねば。いや、書かねばならぬ」との酷く本能的な衝動に駆られてしまったため』と形容する他ない。しかしながらこうも思うのだ。本能的に書き殴るばかりで酷く生産性に欠ける今回の記事と、歌詞もサウンドも歪な彼らが鳴らす本能的な猪突猛進型のロックンロールはもしかすると、イコールなのではなかろうか……と。

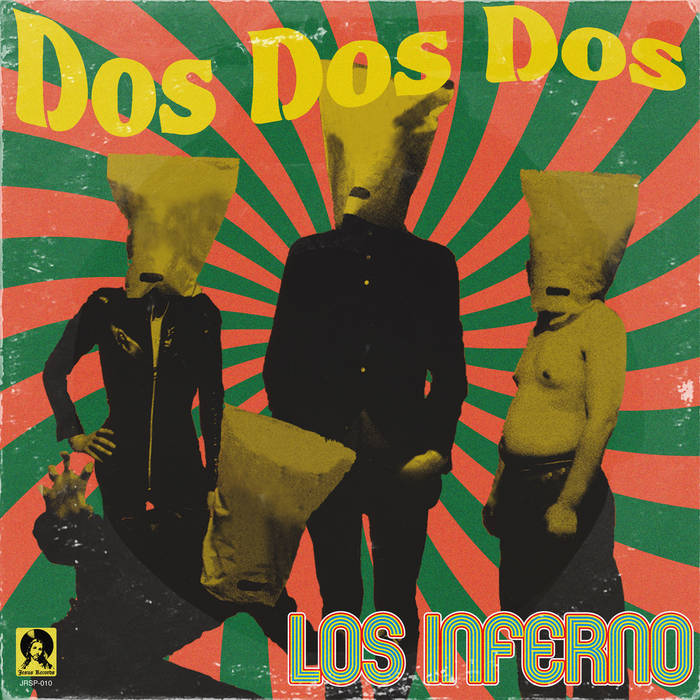

去る2020年5月22日。Los Infelnoはとある音楽情報サイトに取り上げられる形でもって、ひっそりと産声を上げた。そこには麻袋を彷彿とさせる“何か”を被りポーズを決めるアーティスト写真に加えて初音源“Dos Dos Dos”とジャケットアートワークをプリントしたTシャツの購入リンクが貼り付けられていた。今作は志磨遼平(ドレスコーズ)の主宰するレーベル・JESUS RECORDSからのリリースであり、音源およびTシャツの売り上げは全額、現在新型コロナウイルス対策で休業している新宿red clothに寄付されるという。一見凝縮されたバンドのようにも思える情報量ではあるが同時に、これらが現時点で公開されている情報の全てでもある。

そこからは怒涛のプロセスを経た。謎のサイトに飛ばされクレジットカードとメールアドレスの登録を求められ、日本の文章としての体を成さない恐怖心を底上げする登録完了メールが届き、果ては音源を聴くために『Bandcamp』なるアプリまでダウンロードする羽目になった。同等の月額料金を支払えば大量の音源を聴くことが出来る今の時代に、ここまでの紆余曲折を経て音源は500円……。確かにこのときは「どんな素晴らしい楽曲が聴けるのか」と、心底期待に胸を膨らませていた自分がいた。

しかしながらそうした末に辿り着いた音源は、あまりにも想像を下回るものであった。まず歌詞についてはあまりにザラつきが酷く、何度リピートしてもその内在するメッセージ性どころか、フレーズ自体断片的にしか聴こえない。バンドをバンドたらしめる重要部分であるはずのサウンドについてもお世辞にも良いとは絶対に言えない代物であり、そのガレージバンドを彷彿とさせる音割れやリマスタリングのお粗末さも含め、まるで低品質のイヤホンを介して聴いているかのよう。どんなアーティストの楽曲にも出来うる限り音質を高める試みが成されるのが当然で、たとえ数十年前の楽曲であっても綺麗な音質で再収録することも可能な、音質的に飛躍的な発展を遂げた2020年現在にリリースに至った今作“Dos Dos Dos”は、時代と完全に逆行した恐ろしくチープな出来であると言える。

そんな謎の覆面バンド・Los Infelnoであるが、“Dos Dos Dos”のジャケットが公開された時点である種の既視感を覚え、瞬時に点と点が線になったファンも多かったのではなさろうか。そう。彼らの正体は日本のインディーロックファンなら誰もが一度は耳にしたことのあるあのバンド。2003年に結成され、2011年の年末にその輝かしいバンド人生にピリオドを打った短命のバンド・毛皮のマリーズの元メンバーたちなのだ(正確には、『毛皮のマリーズの元メンバーたちである可能性が極めて高い』といった具合だろうが、これに関してはほぼ間違いない)。

そう判断する理由はひとつ。今回の“Dos Dos Dos”のアートワークが去る2009年4月にタワーレコードとコラボした月刊フリーペーパー、『毛タワのマレコZ(ケタワノマレコーズ)』の写真と瓜二つであるためだ。ライブにおいて、メンバー紹介の後に決まって「そして私がペテン師の志磨遼平です」と語り、メンバーの演奏を無視し全編が弦楽四重奏や管楽器、ピアノで構成された大問題作『ティン・パン・アレイ』を世に送り出し、事前に公開されていた『毛皮のマリーズのハロー!ロンドン(仮)』とのタイトルを無視して『THE END』なるアルバムを発売し、その日の夜に解散発表を行う策略家の志磨のことだ。これほどにニッチな視点で仄めかすということは、十中八九Los Infelnoはあの4名によるバンドであり、言うならばサウンド的相違点こそあれ、Los Infelnoは実質的には毛皮のマリーズということになる。

では彼らは、何故このタイミングで9年越しに顔を合わせ、毛皮のマリーズではなくLos Infelnoなる謎の覆面バンドの結成に至ったのか。言わずもがな、その理由はコロナウイルスである。

今回のリリースの収益の向かう先である新宿red clothは、今までキャパの大きなライブハウスに立つ以前の毛皮のマリーズにとって、360度ライブやリリースツアー、ひいては今や志磨のソロバンドとなったドレスコーズに至るまで、数々のドラマが生まれた場所である。詳しい名言はされていないが、長い下積み時代を過ごした彼らにとって新宿red clothは、大きな恩のある場所なのだろう。

そう考えると、此度の突発的なリリースにも合点がいく。正体をひた隠しにするのは「もしかすると彼らは毛皮のマリーズなのではないか」と世間の注目を浚うため。チープな音源は、徹底してスピードを突き詰めた結果。音源を謎のインターネット上での販売に限定したのは、レーベルや各所とのやり取りに顕著な『寄付に至るまでの様々な紆余曲折』を回避するため……。全ては推察に過ぎないが、これら全てを一口に『いち個人の盲信』として一蹴することが出来ないというのもまた、事実なのではなかろうか。

前述の通り、志磨の口からLos Infelnoについての情報がもたらされることは、それこそ新宿red clothが今まさに閉店に至るギリギリの状態という状況にならない限りはほぼないだろうし、それどころか彼らはおそらく今回のリリースを最期に、大多数の音楽ファンに存在を知られることもなくひっそりと姿を消すことだろう。

確かに音源はチープで、歌詞も意味不明なLos Infelnoの初音源“Dos Dos Dos”。けれども何度もリピートしている不思議な魅力が秘められているということは、数字や論理では図れない確固たる事実として垂直に立っている。実際自分自身も何故聴くのか、その理由も定かではないため正直もどかしい思いはあるのだが、とにかく。そのアーティストに心酔する契機というのはいつも、それが歌詞だったかメロディだったかに関わらず、共通するのは『そのとき感じた衝撃』だったはずだ。コロナ禍に怯える今、無観客ライブや過去のライブ映像の無料配信、今の自粛生活を赤裸々に綴った新曲の公開など、様々なアーティストによる希望に満ちたアクションがもたらされている。しかしながらメッセージ性でもアーティストが元々持っている影響力でも、考え抜いた試みでもなく、衝動をライブハウスに直接的に還元する泥臭く愚直なアクションというのは、思えばほとんどなかったように思う。

ZOOM対談 谷賢一×志磨遼平「コロナ禍を生きる2人のクリエイター」

去る4月30日にYouTube上で公開された『ZOOM対談 谷賢一×志磨遼平「コロナ禍を生きる2人のクリエイター」』にて、志磨はほとんど音楽に着手出来ていない現実を語り「今たとえば僕らが新しいものを発表したとして、それを本当にみんなが純粋にその作品に没頭してくれるのか?……っていうそんな余裕が自分たち含めてあるかというと、そうとは言い切れないというか」と述べ、加えて「多分今年まだ半分以上残ってて、みんな(アーティストは)活発に発表はすると思うのね。凄いインスタントな形かもしれないけど。家で作った新曲ですとか、あるいはオンラインみたいなので遠隔で演奏していますとか、そういうのはあるにしても規模の小さいものになるっていう。だから歴史的に見て2020年に発表される曲って、多分凄いミニマルな曲になると思うんだよね」とも語っていた。これらの発言に照らすと、やはり志磨が策略的に今回の計画を立案したのは明白で、理にかなっているとも思えてくる。

前述の通り、“Dos Dos Dos”では主だった日本語詞はほとんど聞こえない。これは決して誇張ではなく、何度もリピートしている僕でさえサビで歌われる「外せない時間」「僕を許して」「マスク越しに」「今はどれだけ」の4つしか聞き取れなかった。それ以外の歌詞はどれも、バンドの音像に埋もれて判読不能。これらの歌詞を見ると一見コロナ禍に伴った息苦しい日常に焦点を当てた楽曲にも思えるが、歌詞中でスペイン語を多用していることからも分かる通り、やはり直接的に意味を持つ楽曲でないのは確かである。けれども意味不明で支離滅裂にも関わらず何故か心を震わす“Dos Dos Dos”はまるでロックンロールの始祖のようでもあり、初めてバンドを組み、スタジオで爆音を鳴らした際のテクニック度外視で爆音に蕩けていたような勢いを纏って鼓膜を刺激する、ロックンロールにとって何にも勝るべき魅力を持ち合わせているのだ。だからこそ何度聴いても意味などないと分かっていながら、今日も僕はこの曲を聴くのである。